Великая Княгиня Елизавета Федоровна посетила Сергиев скит, основанный Калужским отделом Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) в память ее супруга — первого Председателя ИППО Великого Князя Сергия Александровича. Это был ее второй визит в обитель. Отец Герасим (Гаврилов), настоятель Сергиева скита, действительный член ИППО, высказал Председательнице Палестинского Общества свою новую идею – возобновить монашескую жизнь на месте подвигов известного в XIX веке старца Брянской Белобережской пустыни схимника Мелхиседека (Мельхиседека).

Софрониева пустынь под Путивлем

Местом спасения молодого молитвенника стала известная Рождество-Богородицкая Софрониева пустынь под Путивлем Курской губернии. Места здесь были красивые, изобильные, способствующие уединению, было много искусственных пещер, устроенных древними отшельниками, основавшими обитель. При настоятеле Софронии (1656-1692 годы), строгом подвижнике, был заведен сад, виноградник, огород, плоды которых поставлялись в Москву для царского обихода. В монастырской библиотеке было много рукописных старинных книг. Но не заладились у Максима отношения с другими иноками, претерпел он от них много искушений и унижений и был вынужден спустя десять лет покинуть обитель.

Василий Кишкин (1745-1831)

Леонид Наголкин (1768-1841)

В 1804 году после перевода о. Василия в другой монастырь настоятелем Белобережской пустыни был избран иеромонах Леонид (Наголкин, 1768-1841), будущий преподобный Лев Оптинский. При нем в обители появились ученики Паисия Величковского. В 1805 году был принят новый монашеский устав, отличавшийся большой строгостью и разошедшийся по многим обителям России как образцовый.

Монахов ров в рославльском лесу

Рославльские леса были в те времена знаменитым центром пустынножительства, где подвизалось много святых подвижников и отшельников. Их в большинстве своем безвестные могилы с крестами и доныне рассыпаны по Монахову рву. В дремучих непроходимых чащах на стыке современных Орловской, Смоленской и Калужской областей с давних пор поселялись разбойники, беглые крестьяне, раскольники, а затем и монахи, искавшие покоя от людей, но немало страдавшие от разбойничьих налетов. Но, как говорят сохранившиеся до сих пор в тех местах предания, приходили лихие люди с огнем, а после их ухода на пепелищах иногда неожиданно являлись чудотворные иконы. По записанным воспоминаниям самих пустынников, страшнее волков и разбойников были бури, которые валили вековые ели с жутким треском, рискуя задавить хлипкие кельи. И все же рославльская пустынь звалась отшельниками любезной.

Скиты в лесах не учитывались никаким епархиальным начальством, и точное количество находившихся там отшельников никому неизвестно. Первые монашеские кельи в рославльских лесах появились примерно в середине XVIII века, а в начале XIX века, здесь подвизались аскеты, ставшие затем знаменитыми старцами Оптиной пустыни. Видимо, слух о них и позвал в эти места о.Мелхиседека. Немало способствовало расцвету монашеского пустынножительства покровительство местных помещиков и фабрикантов, которые соревновались между собой в благотворительности. Они сами приглашали в свои владения пустынников, помогали им с пропитанием. Если же покровителей не находилось, пустынники испрашивали ржаного хлеба и квасу раз в неделю в ближайшей Белобережской обители или вешали корзинки вдоль дороги к ней, и путники или паломники клали туда нехитрую снедь. Летом рыба, грибы, ягоды, скудные урожаи с небольших огородов — вот и все пропитание.

Полностью оторваться от мира рославльским отшельникам не удавалось, местные крестьяне, помещики и священники любили вести с ними духовные беседы. В Рославле даже действовала почтовая оказия, которая связывала старцев с их наставниками и духовными чадами из самых разных уголков, доставляя им письма и книги.

Вот и о.Мелхиседек не нашел покоя в рославльских лесах. Множество страждущих шло к нему за советом и утешением. Однажды во сне явилась ему Пресвятая Богородица и указала новое место, повелев идти в калужские леса. Вместе с другим пустынником, жившим по соседству отцом Исаией, подались они в окрестности города Мосальска Калужской губернии, где помещик П.П. Суходольский (видимо, о нем сообщает Адрес-календарь Калужской губернии на 1861 год как о предводителе дворянства Боровского уезда, маиоре Петре Петровиче Суходольском) построил им две деревянных келии недалеко от села Шуи. Там они подвизались 12 лет, но и здесь шли к Мелхиседеку люди…

Когда Исаия скончался, Мелхиседек позвал к себе в ученики знакомого благочестивого крестьянина Михаила из Смоленской губернии. В 1837 году, ища уединения, они перебрались в еще более глухое малонаселенное место — в Хатожскую лесную дачу, принадлежавшую промышленнику И. А. Мальцову (в некоторых источниках пишется «Мальцев»). Она находилась в бывшем Жиздринском уезде, на стыке нынешних Кировского и Куйбышевского районов Калужской области, в 15 верстах от с. Песоченский завод. Место было выбрано на небольшом холме рядом с небольшой речкой. Оно в точности совпадало с тем, которое Мелхиседеку указала Богородица.

И.А. Мальцов (1774-1853)

Неизвестно, был ли о. Мелхиседек ранее знаком с Иваном Акимовичем Мальцовым. Тот имел свои сахароварные заводы в Брянском уезде Орловской губернии и, возможно мог в молодые годы посещать Белобережную пустынь, где подвизался Мельхиседек. Может быть, что-то слышал о нем после ухода старца в леса, а может быть, уже узнал о нем, когда тот поселился в калужских чащах. Под Калугой Мальцов обосновался в 1811 году, когда купил у одного из наследников Демидовых два чугунолитейных и железоделательных завода в селах Людиново и Сукремле Жиздринского уезда Калужской губернии (ныне оба в составе города Людиново). С 1839 года сын Ивана Акимовича Сергей Иванович наладил на них выпуск рельсов для железных дорог.

И.А. Мальцов выделил старцу участок земли для пустыни, а также снабжал отшельников продуктами, одеждой, книгами, свечами, лампадным маслом. 9 июля 1840 года Мелхиседек в возрасте 125 лет отошел ко Господу. Вскоре над его могилой была возведена небольшая деревянная часовня, расширенная в 1887 году. В память старца ежегодно 9 июля в пустыни совершалось поминовение, для чего приглашался священник с причтом и хор певчих. На поминовение собиралось до 300 и более человек из окрестной округи и даже из отдаленных мест.

Михаил, принявший пострижение с наречением Митрофанием, скончался 19 июля 1870 года. Он тоже был погребен под сводами часовни рядом со своим духовным наставником. Митрофаний сохранил и передал через своих последователей свидетельства о жизни и чудотворениях старца Мелхиседека, опубликованные монахом Иларионом в журнале «Душеполезное чтение» (2 изд. №6 1889г.), а затем в дополненном иеромонахом Дионисием калужском издании 1913 года.

С.И. Мальцов (1810-1893)

На месте последнего пристанища о.Мелхиседека еще при жизни Митрофания к нему начали присоединяться и другие подвижники. Их поддерживал Сергей Иванович Мальцов, необычный для своего времени капиталист-филантроп, не понятый собственными родственниками, а после его отхода от дел в 1884 году и переезда в Крым помогать стали и другие состоятельные местные жители. Земля Хатожской дачи числилась в собственности Акционерного общества мальцовских заводов. На месте скита за дощатым забором стояло три келии, часовня, сарай и пчельня, был посажен небольшой плодовый сад. По некоторым данным Акционерное общество ухитрялось даже взимать с горстки престарелых насельников арендную плату за землю. В народе это место называлось «Монахова Гора».

Память о великом отшельнике на месте основанного им крохотного уголка пустынножительства и захотел увековечить о. Герасим (Гаврилов), настоятель Сергиева скита Калужского отдела ИППО.

Инициативу Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества по устройству Мелхиседековой обители поддержал дворянин Василий Авраамович Баталин. В начале 1915 года он выкупил Хатожскую дачу у Мальцовых и пожертвовал ее в пользу Императорского Православного Палестинского Общества для присоединения к Сергиеву скиту.

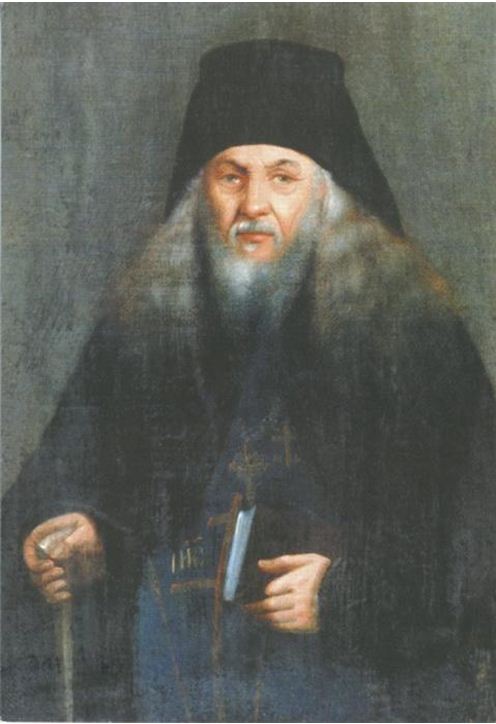

Отец Герасим (Гаврилов), настоятель Сергиева скита ИППО

В мае 1915 года Мелхиседекова пустынь уже официально значилась приписанной к Сергиеву скиту ИППО. Можно не сомневаться, что проект о. Герасима был с большим воодушевлением воспринят Августейшей Председательницей Палестинского Общества Великой Княгиней Елизаветой Федоровной. Заручившись ее поддержкой, о.Герасим приступил к активным действиям.

Председатель ИППО Великая Княгиня Елизавета Федоровна

«Благодарю Вас, Владыко, и отца Герасима за молитвенную память. Да пошлет Господь процветание Мелхиседековой пустыни. Прошу и впредь святых молитв Ваших. Елисавета».

В списке монастырей Калужской епархии за 1916 год Жиздринская Мелхиседекова пустынь уже числится штатным мужским монастырем. В нач. ХХ в. в пустыни помимо церкви Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии был выстроен инвалидный дом, заложены кирпичные корпуса для братии и гостиницы, возводилась каменная ограда.

В январе 1918 года Русская Православная Церковь была отделена от государства, а Великим постом 18 марта 1918 года игумен Герасим неожиданно скончался. Благотворители пустыни — граждане Жиздринского и Мосальского уездов направили прошение на имя Преосвященного архиепископа Феофана, в котором просили на место почившего игумена назначить нового настоятеля — отца Геронтия из Сергиева скита. Из прошения явствовало, что многие «постройки и хозяйственная часть» не были еще закончены.

Впрочем, в ноябре того же 1918 года обитель была закрыта и обращена в сельхозкоммуну. Рядом возник пос. Гурики, существовавший до 1970-х. Все недостроенные кирпичные постройки монастыря постепенно были разобраны. Была разрушена и деревянная часовня, в которой находились чудотворная икона Смоленской Божией Матери, рясы и портреты о. Мелхиседека и его последователя о. Дионисия, написанные маслом на дереве.

Остатки построек Мелхиседековой пустыни

Поездка 11 июля 2023 года в Мелхиседекову пустынь

братии Белобережского монастыря

Литература:

1. Смолич И.К. Русское монашество. Возникновение. Развитие. Сущность. 988—1917. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 1997.

2. Легостаев В.В. Сергиев скит Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества в память в Бозе почившего Великого Князя Сергея Александровича. Берлюковский Издат. Дом. 2010.

3. Бауэр А. А. Неизвестный монастырь Калужского края (Мелхиседекова пустынь Жиздринского уезда в 19 — нач. 20 вв.). // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. Сб. матер. XIV Всерос. науч. конф. Калуга, 5-7 апреля 2011 г.

4. Панин А.Н. Сергиев скит Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества. Берлюковский Издат. Дом. 2012.

Императорское Православное Палестинское Общество